어릴 적 친정 아빠께서 동네 테니스 동호회 활동을 하셨는데, 꽤 수준급이셨다. 주말에는 종종 테니스 치는 다른 가족들과 몇 번 놀러 가기도 했고 머릿속에 아버지가 테니스 경기하는 걸 구경하는 기억도 어렴풋이 남아 있다. 같은 아파트에 살던 친구와 고등학교 때 잠깐 동안 나도 테니스를 배우긴 했다. 그것도 학교 시작 전 새벽에 우리 아빠 차를 타고 둘은 비몽사몽으로 테니스 코트로 갔고, 당시 코치님은 아빠가 도착해 울리는 경적 소리에 까치집 머리를 하고 나오셨던 게 생각난다. 그때 얼마 간 배웠는지는 모르겠지만 오래가지는 않았던 것 같다.

이후 결혼하고 동네 아파트 테니스 코트에서 신랑이 배웠던 코치에게 한동안 테니스 개인 레슨을 받았다.

신랑은 예전에 테니스를 5년이나 배웠다고 했는데 한 번은 코치가 어떻게 이렇게 테니스를 오래 배우는데 실력이 안느는 건지 이해할 수 없다는 말까지 했다고 한다. 신랑 말로는 다섯 명이 같이 테니스를 배웠는데 5번 학생이었던 자신이 여자들까지 합쳐 제일 못했다고 한다.

학교 공부 관련해서는 그 많은 걸 어찌 다 머릿속에 아직도 기억하고 있는 건지 천재일 뻔했는데 2%가 모자랐나 싶은 생각이 드는 신랑은 수학적/논리적인 머리가 상대적으로 뛰어난 반면 운동 신경이 둔하다는 걸 나 말고도 그 코치가 알아보셨던 것 같다. (5년이나 연애를 했는데, 나도 결혼하고 나서야 알게 되었던 사실이다.) 반면 당시에 난 테니스 코치에게 금방 그룹 경기를 해도 되겠다면서 종종 칭찬을 들었던 기억이 난다.

난 슬림한 체형이지만 운동을 좋아하시던 부모님을 닮아서인지 나름 체력이 강하고 운동 신경이 있는 편이었다. (살짝 어린 시절 자랑이지만) 고등학교 때까지 난 늘 계주 마지막 주자였는데 우리팀은 한 번도 진 적이 없었다. 선생님들께서 보통 상대방을 역전할 때는 곡선 지점에서 많이 역전하는데, 난 직선 지점에서도 막판에 역전을 한다며 당시 뛰는 내 스타일까지 분석해 칭찬해주시던 게 참 옛날이지만 뿌듯한 추억이다.

이전 주자가 뛸 때 기다리던 그 떨림과 긴장, 바통을 이어받아 힘차게 뛰어나가던 그때의 느낌을 안다. 가끔 아들이 수영 경기 전 긴장하는 모습, Take your mark 후 다이빙하는 모습을 볼 때면 그 느낌이 아닐까 생각해 본다.

미국에 와서 처음 살던 동네에 큰 퍼블릭 테니스 파크가 하나 있었다. 다시 테니스도 배워볼 겸 친구도 사귀어 볼 겸해 시작했던 게 USTA(United States Tennis Association) 멤버가 되고 경기까지 뛰는 경험을 했다. 짐(Gym)에서도 운동을 해봤는데 지루하며 재미가 너무 없어 나와 잘 맞지 않았지만, 테니스는 여럿이서 함께 하고 배우면서 실력도 늘 수 있겠다 싶었다. 게다가 난 테니스를 하며 땀을 쫙 빼는 그 느낌이 좋았다.

당시 테니스를 배우게 되면서 지금도 제일 친하게 지내는 미국인 친구 M을 사귀게 되었다. 이 친구와 친해진 데에는 실은 슬픈 에피소드가 있다.

동네 테니스 파크에서 난 6주 간 일주일 한 번씩 하는 그룹 레슨을 받았다. 처음에 시작한 건 아들을 데리고 오가다 만난 동네 수영장에서 자주 마주치게 되며 알게 된 미국인 친구를 따라가서였다. 반면 그 친구는 첫 6주 뒤에는 흥미를 잃어 관두었고, 난 예전에 배웠던 게 도움이 되었는지 아주 초보였던 사람들에 비해서는 줄곧 잘 따라 하며 꾸준히 배우게 되었다. 무엇보다 할 거리가 생긴 게 재미있었고그룹 레슨 외에도 시간이 맞으면 오픈 드릴(Open Drills)에 참석할 수 있어 이 역시 일주일에 두어 번 꼭 참석하려고 노력했다.

미국인 친구 M은 6주 간의 첫 그룹 레슨부터 쭉 함께 했었던 것 같다. 처음에는 그냥 인사만 하는 사이 정도 그 이상은 아니었다. 우리 둘은 레슨을 받으며 그룹에서 코치에게 공을 약하게 친다는 지적을 종종 받았던 것 같다. 아울러 M은 좀 샤이한 성향이었어서 그룹 레슨에서 테니스를 배우는 건지 떠드는 건지 분간이 안 갔던 다른 미국인들에 비해 조용한 편이었다. 나야 당연히 영어로 코칭하는 코치 말에 집중하느냐 별 얘기를 안 하니 자연스럽게 조용한 타입으로 간주되었던 듯싶다.

매번 10명 남짓하는 사람들과 함께 테니스를 배우며 미국인들에게 놀란 건, 어떤 이들은 처음 해봤다면서 6주 뒤면 수준급으로 발전하기도 할 정도로 운동신경이 뛰어났다. 또 다른 이들은 여자치고 덩치가 크고 어찌나 힘이 좋은지 기본자세는 엉망인데 테니스 라켓을 휘두르는 힘이 좋아 공이 정말 세고 스핀도 강했다.

그런데, 미국은 함께 운동을 하더라도 적극적이고 큰소리를 내며 자기를 드러내는 타입에 코치가 더 집중했고, 더 격려해주는 듯싶었다. 기본 자세가 정말 엉망이었던 목소리가 정말 큰 어떤 미국인은 코치가 편애하는 게 보일 정도로 기회를 여러 번 주고, 나나 M처럼 조용한 타입이나 꾸준히 하는 사람에게 코치는 그다지 큰 신경을 기울이지 않았다. 아울러 체격 조건이 좋고 힘이 센 이들에게도 코치는 더 열성적이었다.

늘 큰 소리를 내고 적극적이던 몇 미국인들은 종종 레슨을 빠지기도 했지만 난 가급적 빠지지 않으려 노력했다. 하지만 레슨에도 드릴에도 꼬박 참석하는 건 M이었다. 그녀는 꾸준함에 있어 둘째라면 서러울 정도였고 실력도 점점 느는 게 보였다. 결국 이렇게 6주 간의 그룹레슨을 연달아 배우며 테니스 코트에서 알게 된 이들과 좀 친해졌고 테니스에 대한 재미가 더 쌓였다.

한 6개월쯤 후에 이번에도 난 별다른 생각 없이 새로운 6주 간의 그룹레슨을 신청했는데, 충격적인 사실을 알게 되었다.

M과 나를 빼고 (내가 보기엔 우리와 크게 다를 것 없던) 다른 이들은 코치가 모두 상급반으로 올려 보냈던 것이다. 난 그날 테니스가 뭐라고~ 집에 와서 대성통곡을 했던 것 같다. 그간 열심히 했는데, 나머지반처럼 계속 같은 레벨이란 말인가 하는 생각과 큰 소리를 내던 몇몇 미국인들 나보다 더 잘하지는 않았는데 하며 억울한 마음이 컸던 것 같다. 당시 정말 실력이 우리보다 월등하게 발전해 보였던 이들은 몇 안되었는데, 목소리 크고 체격 좋은 이들 모두 상급반으로 갔던 상황에 대해 M도 사실 나와 비슷한 마음이었던 걸 나중에 알았다.

하지만 실은 테니스를 치며 이때만 운 게 아니었다. 운동이라는 게, 생각보다 마음먹은 데로만 잘하기가 쉽지 않았다. 학교에서 난 공부를 잘하는 학생이었는데, 늘 내가 잘해야겠다 마음먹으면 노력한 만큼 성과를 내며 잘 해냈던 것 같다. 다만 그 노력을 120프로 이렇게 모든 걸 맥스 그 이상으로 끌어내 하는 타입이기보단 90프로 정도까지만 하고 이 정도면 되지 하는 욕심이 많지는 않은 스타일이었다.

미국에서 뒤늦게 시작한 테니스에는 욕심을 많이 부렸는지 집착이었는지, 그날 레슨이나 드릴에 가서 마음대로 안되고 집에 오면 그렇게 속상할 수가 없었다. 상급반 올라가지 못했던 때 빼고도 그 이후에 몇 번은 테니스가 그날 너무 안됐다는 이유로 속상해 한두번은 더 울었던 것 같다. 늘 그럴 때마다 땀에 젖은 내 옆에 우리집 강아지 해리가 날 위로해주었다.

그러면서 M과 나는 절치부심 다시 새롭게 조인한 사람들과 함께 레슨을 받으며 우린 급속도로 친해지기 시작했다. 당연히 그 6주 간은 우리가 그 그룹에서 제일 잘했고 그 다음 세션에는 상급반으로 M과 나도 함께 올라갔다. 심지어 우린 그룹레슨 외에도 따로 둘이서 레슨도 추가로 받기까지 했다. 우린 USTA 리그에 함께 더블 경기에 출전해 2년 간 함께 했고, 때론 경기를 이기고 때론 지기도 했지만 둘이 좋은 우정을 쌓으며 함께 했다.

휴스턴으로 오던 이삿날, 마무리 정리 후 이동수단이 없던 우리를 도와 M은 그녀의 딸과 함께 나와 헨리를 태우고 한동안 동네를 돌며 어디 마지막으로 가보고 싶은 데 없냐며 여러번 물었던 기억이 난다. 그때 나도 차에서 함께 마시던 커피를 가급적 천천히 마시려고 꽤 오랫동안 한모금씩만 커피를 삼키던 기억이 떠오른다.

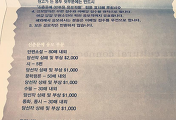

참고로 USTA(United States Tennis Association: 미국 테니스 협회)에 대해 몇 가지 설명과 함께 글을 마친다. 애들부터 성인, 프로에 이르기까지 미 전역의 테니스 리그를 주관하는 협회이다. 기초 레벨부터 상급자 레벨까지 성인을 위한 테니스 리그 경기에 참가할 수 있고, 매해 USTA 가입비를 내고 신청해야 한다. 동네 경기를 시작해 내가 알던 팀은 지역별/내셔널 리그까지 나가 우승한 경우도 봤다. USTA 멤버가 되면 매 달 매거진을 보내주는데 정보가 알차며, 테니스 선수 소식이나 관련 규정 자료도 제공한다.

난 18세 이상 그룹에서 리그를 했는데, 그외 40세 이상, 55세 이상 등 다양한 그룹별로 리그가 있었다. 아울러 USTA 가입을 하면, 제일 처음 자신의 레벨을 평가하게 된다. NTRP(National Tennis Rating Program)은 2.5인 초보 수준에서 3.0, 3.5, 4.0 레벨 별로 더블 혹은 싱글 경기를 하게 된다. 그리고 경기가 다 끝나면 내가 경기한 실적에 따라 그 리그에서 몇 등인지 랭킹이 나오기도 했다. 미국은 랭킹 시스템이 참 뛰어난 나라인 걸 다시 한번 느꼈다. 동네 리그를 해도 랭킹이 다 매겨지니 말이다.

내가 다니던 테니스 파크에서는 레벨별로 팀을 구성해줬는데, 더블과 싱글 게임이 다양하게 이뤄졌다. 경기 진행 시에는 사실 테니스 경기 참가자들이 스스로 플레이어이자, 심판이자, 점수 카운팅까지 모든 역할을 해야 했는데, 테니스는 생각보다 룰이 많고 엄격해 이를 다 지키면서 해야 하는 게 처음엔 꽤 힘들었던 기억이다.

지역마다 다르겠지만, 내가 있던 동네에서는 매해 3월~5월 중에 경기가 치뤄졌다. 팀 캡틴은 우리팀과 다른팀의 경기 일정을 사전에 공유해 경기별로 누가 나갈지 미리 계획을 하고, 이때 홈경기는 우리가 연습하던 테니스 파크에서 했지만 원정경기인 경우 다른 테니스 클럽으로 가서 경기를 치뤘다.

그런데 항상 이슈가 되었던 건 딱 이때가 오클라호마의 토네이도 시즌과 겹쳤다. 그래서 경기할 적마다 대단한 강풍이 불었고, 바람이 사방에서 부는 날 하는 볼 콘트롤이 안 되서 생각보다 쉽지 않다. 한번은 경기를 하다가 아예 중간에 비가 내리기 시작하더니 급기야는 날씨 알람이 울려 중단한 적도 있다. 경기를 중단하게 되면 또 룰에 따라 다시 시간을 잡아 이어서 경기를 꼭 마무리해야 했는데 당시에 오클라호마의 변덕스러운 날씨 때문에 경기 중 중단하는 일은 흔했다.

'Adapting to daily journeys' 카테고리의 다른 글

| 소설가가 될거야, 신춘문예 응모기 (24) | 2020.09.01 |

|---|---|

| 흔한 미국 직장인 이야기 (직장문화 속 진실/거짓말?) (24) | 2020.08.13 |

| 미국에서 전업주부 벗어나기 여정 첫이야기 (feat. 구직앱 정보) (32) | 2020.08.09 |

댓글